西汉初期的马王堆汉墓是中国考古史上最重大的发现之一,数十年来,艺术史、考古学、科技史等多学科在马王堆汉墓研究中交织互现。

由美国哈佛大学中国艺术实验室主编的《生命时空——马王堆汉墓新论》近日由上海书画出版社出版之际,《澎湃新闻·古代艺术》专访了哈佛大学洛克菲勒亚洲艺术专席终身教授、哈佛大学中国艺术实验室CAMLab创始人兼主任汪悦进(Eugene Y. Wang)。他认为,马王堆不应被简化为一处静态的墓葬遗址,而应理解为一个以内在时间顺序与宇宙结构为支撑的动态“生命剧场”。

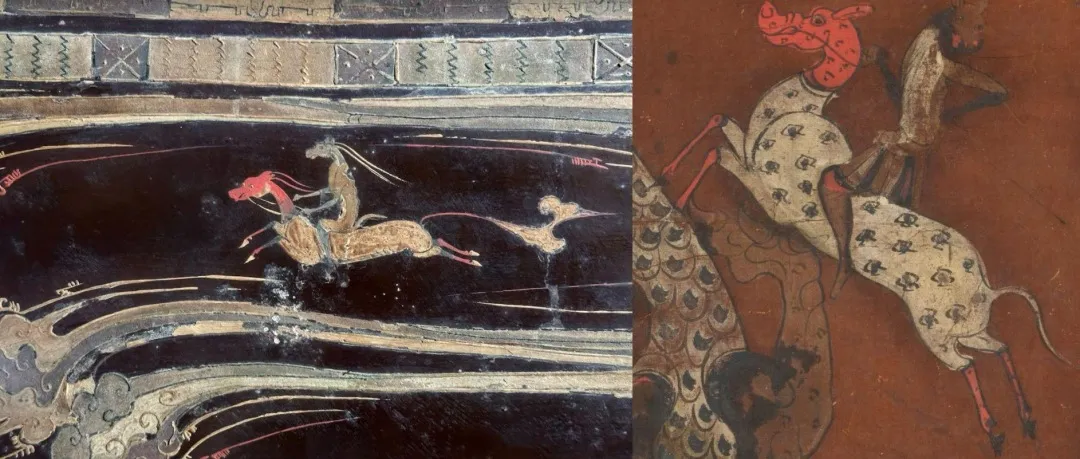

马王堆1号汉墓非衣帛画(局部)

本书的研究基础,部分源自我们近年与湖南省博物院等机构开展的多媒体展览与跨学科合作项目。通过展览设计、数字复原、空间交互等方式,我们逐步将图像研究从二维文本拓展到三维时空语境,将传统文物学研究嵌入视觉传达、沉浸体验、空间逻辑等新兴媒介之中。正是这一跨媒介的研究实践,激发了我们对马王堆汉墓整体结构、图像系统、数术简帛及其所建构之宇宙模型的系统性再思考,并进一步引导我们深入解析其背后所蕴含的文化图式、哲学命题与审美机制。

2024年5月11日拍摄的长沙马王堆汉墓三号墓遗址。新华社记者 戴斌 摄

在新的研究阶段,我们将关注点聚焦于马王堆视觉系统所隐含的深层认知结构,尤其是其所建构的“时空秩序”与“生命逻辑”。我提出,马王堆不应被简化为一处静态的墓葬遗址,而应理解为一个以内在时间顺序与宇宙结构为支撑的动态“生命剧场”。其图像布局、空间设计与随葬器物共同演绎出一个多维度的宇宙模型:四时更替、阴阳流转、生死转化,这一整套体系所追求的,并非对死亡的封闭性纪念,而是对生命连续性、时间循环性以及个体精神超越的美术化表达。

澎湃新闻:在《入地如何再升天——马王堆美术时空论》一文中,您提出的从时空序列、时间观等视角解读马王堆墓葬棺绘与帛画背后的内涵,这是否也可视作一把比较通用的“钥匙”,去理解马王堆墓葬美术乃至中国古代其他更广范围的视觉图像?

汪悦进:马王堆所体现的“时空—生命”观,并非偶然或孤立的特例,而是一种具有典型意义的中国古代视觉认知结构。在马王堆T形帛画中,我们可以清晰辨识出一种非线性、垂直向度的时空叙事逻辑:图像自下而上展开,从地下的幽冥世界,经由人世层面,再升向高天神明之域,呈现了一种“入地—升天”的生命过程图式。这种构图并非线性历史叙述,而是通过空间转化实现时间循环的观念呈现。它传达出汉代人关于生命延续、宇宙秩序与灵魂升华的深层哲学理解。

马王堆一号墓 一号墓T形帛画 6352

在《入地如何再升天——马王堆美术时空论》一文中,我提出,马王堆汉墓的椁室结构与整体空间布局,构成了一个以内在时间秩序为框架、兼容四时运转的动态宇宙模型。这个模型不仅体现在椁室结构或T形帛画中,也同样贯穿于数术帛书与博具棋局中的图示等各类设计表达。以数术帛书为例,它并非简化为一种抽象的图表系统,而是一种将数术运行与图像空间相互嵌合的“视觉化仪式”结构,其功能在于模拟宇宙运作,并通过图像语言实现人与宇宙秩序的对应。通过模拟四方四季、阴阳消长的宇宙运行,象征性地构建出一个涵盖天地人三界的时空体系。这种将宇宙认知、生命哲学与视觉呈现三者融合的图像构成方式,具有高度的理论普适性,在其它视觉载体中有不同形态的延续与演化。

马王堆1号汉墓黑地漆棺(左)、非衣帛画(右)

澎湃新闻:您研究的领域涉及墓葬美术、石窟寺、壁画艺术等,数年前您对于克孜尔石窟的研究也给我们呈现了一个比较与众不同的视角。从石窟等建筑的时空序列出发阐释视觉图像及其背后认知结构的关系,这是取决于您一以贯之看待事物的视角还是由您研究对象本身的内涵所决定的?

汪悦进:两者兼而有之,“视角”与“对象” 是彼此生成、互为启发的。艺术图像不是悬浮于意义之上,而是与它所处的空间、时代、技术、思维方式密不可分。就石窟艺术而言,洞窟并非被动承载图像的容器,而是以其窟室结构、壁面布局与天顶安排,构建出一个可被体验的宗教宇宙。这一思路延续至我对马王堆的研究:马王堆同样不是散落器物的堆积,而是一个由椁室结构、图像系统与哲思观念共同构建的“宇宙-生命模型”。在我看来,这些古代视觉程式体现出一种高度系统化的“时空性”,图像的安排不是随机组合,而是严密嵌入在特定的时间节律与空间逻辑之中。因此,我的研究视角关注视觉系统背后的认知结构,不仅研究图像如何表达思想,更关注思想如何塑造图像的空间与结构。中国古代视觉文化并非由孤立图像组成,而是通过建筑空间、视觉结构与仪式节奏共同建构的一种复合型思想系统。

“生命艺术——马王堆汉代文化沉浸式数字大展”在湖南省博物馆展出

学术研究在展览中的落地,不是简单地对古代元素进行形式化转译,而是从文本、图像、器物之中提炼思想结构,再构建三重并行的叙事维度:其一,视觉化的哲学模型,让抽象观念具象化;其二,空间化的叙事逻辑,重建古代宇宙秩序的结构性体验;其三,技术化的表现手段,通过当代媒介手段拓展古代图像系统的感官表现力。

公众反馈非常积极,许多观众表示,他们第一次真正“走进”了马王堆,不再只是面对橱窗中文物的静态凝视,而是在沉浸之中切身感受到一个汉代人所构想的宇宙生命体系。通过将汉代宇宙观中关于天地运行、生死往复、气机循环的思想逻辑进行视觉化组织与现场化演绎,让观众以视觉、听觉、动觉等多重感官,走进古人所构想的宇宙秩序之中。这种“沉浸式认知”正是我们希望实现的中国艺术精神转译路径。

澎湃新闻:用虚拟现实方式展示不可移动文物等,最先是在国外时兴,也有引进国内较为成功的如“消失的法老:胡夫金字塔沉浸式探索体验”、“永恒的巴黎圣母院穿越时空沉浸式VR之旅”等,同样是运用多媒体技术在文化、艺术、科技领域的融合,CAMLab致力于发展的方向与此有何异同?另外您如何看待前沿科技、人工智能在文博、文化领域的应用?

汪悦进:这类沉浸式展览在全球范围内已成为趋势,其核心是文化内容与科技手段的深度融合。CAMLab 与之不同之处在于,我们关注的不只是呈现“遗址复原”,而是重构“观念逻辑”。 换句话说,我们的目标不是重建过去的“可见世界”,而是再现支撑那个世界的“思想结构”。例如,“生命艺术”展并不只是复原墓室结构,而是以“时空-阴阳-生命”为结构,再现宇宙生命观的生成逻辑。

在我看来,前沿科技(包括AI、VR、生成算法等)在文化遗产、艺术史与视觉研究中的潜力是巨大的。AI的核心价值在于其建模能力,它能帮助我们更系统性地理解古代思想框架、语言体系、图像逻辑,甚至进行“观念层”的模拟与重建。例如,我们正在探索如何通过AI进行图像语义的深层解析,从而揭示古代图像背后深层的象征逻辑;或借助生成模型,模拟失传的图像序列及其可能的叙事路径。这不仅扩展了图像史研究的维度,也促使我们重新思考“图像如何思考”“文化如何生成”。

《生命时空——马王堆汉墓新论》 上海书画出版社

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《专访|哈佛大学教授汪悦进:马王堆是一个动态的生命剧场》

京ICP备2025104030号-19

京ICP备2025104030号-19

还没有评论,来说两句吧...