【编者按】

《道德论丛》是古希腊哲学家、历史学家、传记作家普鲁塔克一生讲学要义的精粹,堪称“西方的《论语》”,深刻影响了莎士比亚、蒙田、卢梭、尼采。《如何从敌人身上获益》精选自该书,由政治哲学博士候选人、播客“独树不成林”主播仲树参照古希腊语和英语精心翻译。本文为仲树所写的译者导读,澎湃新闻经出版方授权刊载,略有删节,标题为编者所拟。

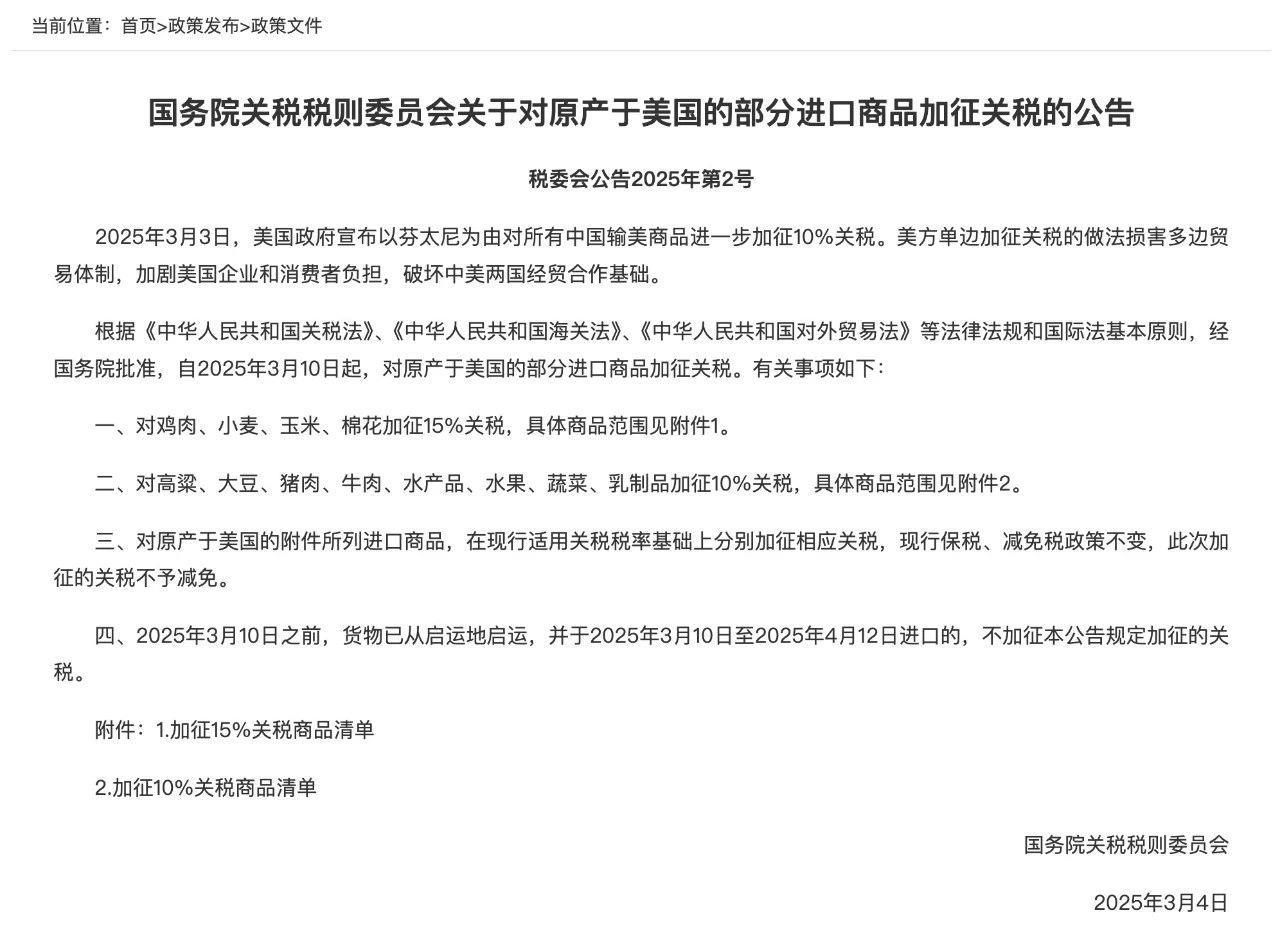

公元2世纪的半身像,有时被认定为普鲁塔克

普鲁塔克,全名卢修斯·梅斯特里奥斯·普鲁塔克 (Lucius Mestrius Plutarchus,约公元45-125),是一位希腊人,生活在罗马帝国凭借政治与军事优势全面统治地中海、国力鼎盛的时代。波斯战争与亚历山大大帝领导下的马其顿王国所开创的古希腊辉煌时代,虽已归于尘土,但其文化影响仍绵延不绝。身处罗马帝国的统治之下,普鲁塔克是当时最杰出的希腊思想传播者与知识分子。普鲁塔克篇幅最长的作品是《道德论丛》(Moralia),共收录78篇散文、辩论与对话,另附若干疑伪之作。本书精选并翻译了其中11篇散文与对话。除了散文作品外,普鲁塔克还撰写了52篇传记,其中48篇汇编为他最广为流传的代表作《希腊罗马名人传》(以下简称《名人传》)。该书以“对比”为核心写作方法,将一位希腊人与一位罗马人并列书写,互相对照,被公认为普鲁塔克的代表作。其余4篇传记中,2篇属于其早期著作《罗马皇帝列传》,另外2篇为独立传记,未收入任何文集。

本文第一部分将介绍普鲁塔克的生平与写作风格;第二部分侧重探讨《道德论丛》与古典哲学的关系;第三部分将考察普鲁塔克从古代晚期,经意大利文艺复兴,直至现代思想史所产生的深远影响;最后,将就本书的翻译原则及相关事务进行简要说明。

一、普鲁塔克的生平和写作方式

普鲁塔克的早期生活

普鲁塔克出生于喀罗尼亚(Chaeronea),一个位于雅典西北约一百公里的小村庄。尽管他广泛游历,足迹遍及希腊、马其顿、克里特、意大利、埃及北部以及小西亚地区,但他始终对钟爱的故乡怀有深厚感情。普鲁塔克积极参与喀罗尼亚的地方政治,曾出任使节和多项公职;除了从政,他还担任神职,多年间在德尔斐附近的阿波罗神庙担任祭司。青年学子常聚于他家,探讨哲学、文学与政治,其声望卓著,获得罗马授予的执政官荣誉勋章(ornamenta consularia)。在他去世后,喀罗尼亚与德尔斐的居民为纪念他,特意树立了他的肖像胸像。

普鲁塔克深爱他的家人,常怀温情地谈论自己的妻子Timoxena、父亲Autobulus、两位兄弟Timon和Lamprias,尤其敬仰他的祖父Lamprias。他的教育不仅得益于与家人、友人围桌闲谈的熏陶,也受益于他曾在雅典短暂居住并就学于柏拉图学院,系统学习哲学。普鲁塔克与妻子育有五个子女,仅有两人活到成年;爱女年仅两岁便夭折,为此他写下感人至深的《慰妻书》(Consolatio ad Uxorem)。他的婚姻观可以被一句话概括:“一生中从始至终只认识一个女人——他所迎娶的那位,这人可谓极其幸运。”

希腊文化传承与罗马政治现实

在古典历史中,没有任何一位作家比普鲁塔克更成功地将希腊与罗马两大文明连接在一起。普鲁塔克以古希腊语为母语,毕生广泛研读希腊哲学、文学与历史,尤为推崇柏拉图,其渊博学识贯穿于他所著的每一页文字之中。他是希腊文学在罗马帝国复兴的先驱人物,此次复兴将在普鲁塔克去世后公元2世纪达到顶峰,被后世称为第二智者运动(Second Sophistic)。

普鲁塔克出生时,他所在的希腊小村庄喀罗尼亚已受罗马统治两百余年。对普鲁塔克而言,罗马的统治是不可逆转的政治现实,然而帝国政权的稳定与执政者的仁慈却从未有保障。在《名人传》中的《克蒙传》中,他详尽记述了弱小贫困的喀罗尼亚在罗马强权之下所受的屈辱。一位驻扎于当地的罗马军团指挥官,几乎因私人怨恨而血洗全城,幸而另一位途经的罗马将军及时制止,方才保全了百姓性命。喀罗尼亚不仅代表了当时罗马统治的政治现实,它悠久的历史也揭示了希腊屡遭外族侵略的命运。喀罗尼亚曾是希腊抵御外敌的重要战场。公元前338年,忒拜、雅典及其他城邦联军曾在此与马其顿王腓力二世及其子亚历山大激战,力图捍卫希腊独立,终告失败。公元前86年,罗马将领苏拉在此击败米特里达梯军队,自此奠定了罗马对希腊的长期统治。年少的普鲁塔克行走于喀罗尼亚的田野之间,目睹那些古战场遗迹,也见证了希腊昔日荣光的残存与罗马霸权的兴起。

二十多岁的普鲁塔克便远赴罗马帝国首都讲授哲学,无疑这些讲座均以希腊语进行。拉丁语是他成年后才开始学习的第二语言。普鲁塔克曾坦言,他对拉丁语的掌握远不如希腊语娴熟:“我在罗马及意大利其他地方时,因公务繁忙,又有许多人来听我讲哲学,无暇练习拉丁语。等到年纪稍长,才开始接触罗马文学……欣赏罗马文风、修辞与节奏的优美流畅固然是一项优雅而有趣的成就,但达到这种境界需要刻意训练。对我而言并不容易,但对那些有更多闲暇、余生可从事此类追求的人来说,则是合适的。”此言有些过于自谦,公元80年前后,年仅三十余岁的普鲁塔克已能娴熟运用拉丁文献撰写《罗马皇帝列传》,足见其语言造诣之深。此书日后亦为塔西佗与苏埃托尼乌斯(Suetonius)等罗马史学家所屡屡引用,足证其史学价值。普鲁塔克对罗马历史制度的深入理解,使他有别于同时代多数希腊知识分子。

总体而言,普鲁塔克认为罗马人与希腊人颇有不同。他对罗马的文化与习俗始终保持浓厚的好奇与尊重。在《罗马问题》(Quaestiones Romanae)中,他尝试解释113条令他困惑的罗马风俗,其中绝大多数涉及宗教礼仪。例如,为何父母葬礼上,儿子需戴头巾而女儿却不戴?为何拉丁人崇拜啄木鸟?为何富人要将十分之一的财产奉献给大力神赫拉克勒斯?为何妇女需亲吻亲属的嘴唇?为何罗马人忌讳在五月结婚?为何处女不能在公共节日成婚,而寡妇却可以?为何为男婴起名在九日龄,为女婴则在八日龄?面对这些问题,普鲁塔克提出诸多稀奇古怪的解释与推测,显示他不仅熟读罗马历史,更关注其民间风俗与生活细节。尤为值得注意的是,普鲁塔克从未把那些使他困惑的罗马习俗视之为野蛮或愚昧,其探讨体现出一种理性而充满趣味的好奇心,有时甚至对罗马风俗表现出超过希腊传统的偏爱。

约公元90年代中期,年逾知命的普鲁塔克被选为德尔斐阿波罗神庙的两位祭司之一,并担任此职达十五年甚至更久。他在《道德论丛》中关于德尔斐神庙的诸多论文,皆可视为他在宗教祭祀职责中深思熟虑的成果。客观而言,在罗马时代,没有任何职位比这一神职更适合用以传播希腊文化遗产,也鲜有人能比普鲁塔克更恰当地在罗马帝国时代代表希腊文明。德尔斐神庙自公元前8世纪至前4世纪的古风与古典时期,便是希腊最重要的宗教中心;然而至公元前1世纪罗马共和国末期,其地位已显衰落。对于自奥古斯都以来的罗马皇帝而言,复兴德尔斐神庙不仅是文化复兴,更是构建“罗马式希腊”(Graecia Romana)这一政治愿景的关键步骤。历代皇帝皆投入资源重建神庙,使其在公元90年代达到前所未有的繁荣:图书馆、喷泉、水渠、祭司住所陆续兴建。普鲁塔克在《论皮提亚女祭司的神谕》中写道:“你们亲眼所见,许多旧时无有之地现已矗立新屋,昔日残破荒废之处亦已修复如初。”

《纽伦堡编年史》中的普鲁塔克插图

传记与历史

在文学体裁上,普鲁塔克是古代政治传记最卓越的代表,他对传记文体的浓厚兴趣源自其深厚的历史文学修养,并在此基础上对传统史学加以革新。他熟读希罗多德、修昔底德、色诺芬、李维(Livy)、狄奥蓬波斯(Theopompus)、波利比乌斯(Polybius)、撒路斯(Sallust)等希腊罗马史学家的著作。对今日学者而言,普鲁塔克已成为理解古希腊与罗马关键历史时期的重要史料来源。他不仅博览群书,对几乎所有希腊文学体裁及部分拉丁体裁都极为熟稔,当代古典文献学者已编纂出他所引用文献的汇编,可见其学识之广。就现存作品数量与体裁多样性而言,普鲁塔克或为传世最完整的希腊作家之一;更无疑的是,他是古代最博学的作家之一。

然而,普鲁塔克本人并不认为自己是史学家。在《名人传》中的《亚历山大传》第一章中,他明确区分了传记与史学两种文体,并揭示了自己作为传记作者的写作目标与方法。他写道:

这本书里,我写的是亚历山大大帝和那个打败庞培的恺撒两人的生平。他们的功业极其宏大,因此我不再另写序言,只求读者体谅:如果我没能详尽记录他们所有著名的事迹,或者对某些事件未能面面俱到,而只是略作勾勒,请不要因此失望。因为我写的不是历史,而是生平。在那些最辉煌的功业中,不一定能真正展现出一个人的德行或过错,反倒是一句话、一个小细节,甚至一句玩笑,有时比战场上出生入死、舰队列阵、攻城略地,更能体现人物的性格。因此,就像画师为了传神,会特别注重面容和眼神,而不太在意身体的其他部分;我也希望能被允许,专注于揭示人物心灵的特征,通过这些来描绘他们的一生。至于那些大战的详细经过,就交给别的作者去记录吧。

关于普鲁塔克是否为“政治传记”这一文体的发明者,古典学界尚有一定争议。然而,无论在他之前是否已有此类作品,其在该体裁中的独创性却从未受到质疑。在古代世界,普鲁塔克是首位,也是唯一一位如此大规模地并置希腊与罗马两大文明的人,他所进行的文化镜像式对比不仅前所未有,后世亦无匹敌者。值得指出的是,普鲁塔克并非从中立、客观的视角出发,而是始终以希腊人的立场来书写罗马,将希腊文明作为衡量罗马人物与制度的尺度。他摒弃对大战场与战略细节的详细叙述,并非欲与史学竞争,以传授兵法战策为旨,而是着眼于人物性格与道德构成,希望后人从中汲取道德教益。普鲁塔克将传记写作与肖像绘画相提并论,意在以文字塑造人物的道德“雕像”,这或许揭示了其传记作品所承载的艺术抱负。

对普鲁塔克而言,历史首先具有道德意义,它是一面映照自身德行的明镜。如他在《名人传》中的《保卢斯传》开篇所言:

我最初撰写《希腊罗马名人传》,是为了他人;但如今,我发现自己继续这项工作,并从中获得喜悦,亦是为了自身。我将历史作为明镜,努力借助其中映现的德行来塑造并修饰自己的人生。其结果,恰如每日与人交往相处一般:我依次迎接并款待每一位传主,仿佛待之如宾,细致观察他身形如何、仪态何状,并从其一生中选取最重要、最值得认识的部分。对我而言,研读历史,并借由写作与之亲近,使我常将那些最崇高、最值得敬仰的人物事迹铭记于心。正因如此,当我因身处世俗,不得不与人往来而受到卑劣、恶意或低俗念头的侵扰时,便能以安然平和的心境,将思绪转向我心中最美的榜样,抵御并远离那些污秽之物。

哪怕是道德败坏的历史人物,也能成为反面典型,供后人引以为戒。如《名人传》中的《德米特里传》开篇所言:

然而,当有人放纵无度,在权力运用或重大事业中因恶行而声名显赫时,我或许不妨也将其中一对或两对纳入我的传记之中,当然,并非只是为了给写作增添变化、取悦读者……我认为,若我们不乏对可责与可憎之人的记述,便会更愿意观察并效法那些值得效法的高尚人生。因此,本卷将收录攻城者底米特里与大将安东尼的生平,这两人极为有力地印证了柏拉图那句名言的真实:伟大天性不仅展现卓越的德行,也常伴随巨大的恶行。他们二人同样好色、贪酒、尚武、慷慨、奢侈、跋扈,命运亦多有相似之处。

尽管普鲁塔克以此为辩,这些所谓的“反面典型”却如正面英雄一般,难掩其迷人魅力。德米特里的“好色、贪酒、尚武、慷慨、奢侈、跋扈”,恰恰激起读者强烈的阅读兴趣。

在古代,最杰出的历史书写者往往既是实地见证者,也是历史的亲历者。修昔底德既是伯罗奔尼撒战争的参与者,又曾任将军,被放逐至敌国斯巴达;与普鲁塔克同时代的塔西佗在罗马政坛亦居要职;稍后的希腊史家阿里安(Arrian)与阿庇安(Appian)同样兼具帝国官职与史学写作的经历。相比之下,普鲁塔克更接近“书斋史家”,类似李维与希罗多德。他虽广泛旅行、实地调查,却并未亲身参与其所叙述的战争与政治事件,也未直接卷入罗马帝国的高层公共事务。普鲁塔克满足于地方性小官职,昔日伟人的志业虽令其心怀敬意,却未激发其政治野心,反而使他将目光投向更为遥远的历史,从古典世界中寻求安顿心灵的依托。

普鲁塔克书写传记的根本目的在于道德教化,这一目标也揭示了《名人传》与《道德论丛》两部巨著在本质上的一致。他希望通过对英雄人物性格的剖析,激励读者以及自身的道德修养,而非引导人们竞逐传主的权力与功业。他所追求的,是一种自我理解与品格改善,这种道德上的自省与教益,唯有通过历史与文学传统才能获得——这也是所有受过希腊教育者共同拥有的文化基础与精神资源。可以说,这种以道德为核心的教化意图,是普鲁塔克全部作品背后的统一动力。

广义而言,普鲁塔克的思想风格深受其时代背景的塑造。他所生活的罗马帝国处于“罗马治世”(Pax Romana)带来的政治稳定与长期和平之中,军事与政治谋略的现实需求减弱,社会文化由此孕育出对英雄时代德行的理想化回望。在这一背景下,以古希腊教育(hellenic paideia)为典范的文化认同与道德规范成为精英阶层共通的价值标准。这一历史条件,也正是普鲁塔克思想与写作风格赖以成形的土壤。

二、《道德论丛》与古典哲学

普鲁塔克始终自觉置身于一条源远流长的哲学传统之中,这一思想谱系自毕达哥拉斯始,经柏拉图、亚里士多德而延续至他所处的时代。作为罗马帝国早期最为坚定且影响深远的柏拉图主义者之一,普鲁塔克不仅致力于阐发柏拉图思想,更不断撰文反击当时最具社会影响力的两大哲学派别——斯多葛学派与伊壁鸠鲁学派,留下多篇论辩性质的著作。斯多葛学派在公元1世纪至2世纪的罗马上层社会尤为盛行,其追随者包括西塞罗、塞涅卡以及皇帝马库斯·奥勒留,唯一不属于该阶层的代表是出身奴隶的爱比克泰德。相较而言,伊壁鸠鲁学派虽不为政治精英所推崇,却广受平民与商人欢迎,被称为“花园哲学”。

普鲁塔克与柏拉图

普鲁塔克对柏拉图的推崇贯穿其一生,自认为是柏拉图主义者。在本书所选的十一篇《道德论丛》文章中,他无一例外地引用柏拉图对话或事迹,并始终将其视为智者。尽管在《论控制愤怒》中,他对柏拉图在《理想国》中关于愤怒与灵魂关系的看法有所异议,却并未直接点出柏拉图之名,而以“有人认为愤怒是灵魂的神经”来含蓄表达,显见其不愿与精神导师公开分歧。

普鲁塔克曾自述早年在雅典柏拉图学院求学,而在更早之前,他显然经历过一段热忱的毕达哥拉斯主义时期。他对数字的热爱(参见《论德尔斐的E》)、早年反对食肉(参见《论食肉》)、同情动物并且主张动物具备理性(参见《论动物的理性》)等皆承袭自毕达哥拉斯学派。

至普鲁塔克所处的公元1世纪,柏拉图哲学已演变为“中期柏拉图主义”,吸收了斯多葛学派与亚里士多德学派的诸多观点,并融合毕达哥拉斯元素,形成学院式的形而上学体系。普鲁塔克多与中期柏拉图主义者共享核心哲学信条,尤其是柏拉图关于“效法神明”(homoiosis theoi)的伦理目标,并反对斯多葛学派“顺应自然”的道德理想。然而,普鲁塔克并未一味继承柏拉图主义的正统学说,在伦理和道德教义上,普鲁塔克更接近亚里士多德的立场。固然,详尽梳理其思想师承具有古典学学术价值,但对于我们而言,更值得探问的是,柏拉图哲学是否对于普鲁塔克仍具政治层面的哲学价值?他生于罗马帝国,是否仍承接柏拉图在民主雅典所发出的哲人王号召?普鲁塔克是否主张皇帝应为哲人?

普鲁塔克曾多次提及柏拉图晚年远赴西西里,欲将僭主狄奥尼修斯培养为“哲人王”。他本人是否效仿柏拉图?普鲁塔克通过友人认识了罗马皇帝图拉真,并将《君王与统帅的格言》(Regum et Imperatorum Apophthegmata)献给皇帝。柏拉图认为,哲人一旦挣脱桎梏,爬出洞穴,看见真理,应自真理之域重回洞穴,与众人对话。普鲁塔克是否自觉肩负“哲人入洞穴”的使命?有学者认为,普鲁塔克的政治性作品,尤其是《名人传》,正是普鲁塔克“进入政治洞穴”的哲学实践。然而,他对柏拉图“哲人王”理论的激进性保持克制态度。如在《论亚历山大的幸运或美德》(De Alexandri Magni Fortuna Aut Virtute)中,他批评道:“柏拉图构想了一种理想政体,但因设想过于严苛,未能说服任何人采纳。”有学者指出,至公元1世纪末,罗马帝国已建立较为稳固的统治,普鲁塔克不再关注哲人如何成王、王如何成为哲人,他更关注哲人与执政者的恰当交往,而非取而代之。哪怕在图拉真的宽容统治下,身处罗马帝国的普鲁塔克也无法如身处雅典民主城邦的柏拉图那般,公开倡言哲人统治,而是鼓励君主恪守良法,实践节制与正义。一百年后,哲人马库斯·奥勒留登基,表明“哲人王”虽极稀有,却并非绝无可能。

普鲁塔克与亚里士多德

近年来,关于普鲁塔克的柏拉图主义思想及其对斯多葛学派与伊壁鸠鲁学派的批判,学界已有较为丰富的专题研究与专著。然而,与之相比,普鲁塔克对亚里士多德的继承与互动,至今尚未获得相同程度的重视。早在20世纪上半叶,学者已注意到普鲁塔克的伦理思想在诸多方面呼应亚里士多德伦理学的立场。O’Neil(2004)所编的引文索引清楚表明,普鲁塔克对于亚里士多德及逍遥学派(Peripatetic School)体系具有深刻的理解与广泛的借鉴。

普鲁塔克生活于一个被深刻道德危机所笼罩的时代。在他看来,当时的成年公民缺乏可供效法的道德典范,即便自诩为哲学家者,也更关心如何看似有德,而非如何真正有德。普鲁塔克感慨道,在当时,“有德之人甚至被视为怪物”。在本书收录的每一篇《道德论丛》文章中,普鲁塔克都在尝试重建一种真正的哲学教育(paideia),以理性为媒介,协同自然禀赋(physis),引导人不断改善性格,获得良善行为的内在源泉。因为他深知,即便天性高贵,若未经长期哲学训练,亦可能堕于卑劣行为。哲学的首要任务,是通过理性巩固人的判断能力,消除精神软弱。哲人与常人的根本差异,即在于前者具备坚实而稳固的判断力,即便身处困厄,亦能不为所动。此种论述正与亚里士多德《尼各马可伦理学》第二卷第三章关于良好教育和伦理德性的观点相契合。亚里士多德认为,良好的教育与哲学训练,使人获得“恰当理性”(orthos logos),即使现实威胁理性,恐惧压倒判断,理性仍得自持。可以说,普鲁塔克在《道德论丛》诸篇中的主要任务,便是界定于不同情境下,如何做出亚里士多德意义上的恰当理性判断。

普鲁塔克在《道德论丛》与《名人传》中共同致力于一种哲学教育,其目标在于借助理性与教养治疗灵魂的疾病:无知。通过传授节制、温和、公正与宁静,激发人之道德实践。最重要的是,这种教育旨在培养正确的判断力,使人在快感与痛苦之间确立适度的尺度。正如亚里士多德在《伦理学》第二卷第六章中指出的,道德乃是在过度与不足之间寻求中道之衡。

在亚里士多德《伦理学》第六卷中,实践智慧(phronesis)作为一种兼具理论性与实践性的智慧,与哲学智慧(sophia)并列为最重要的智性美德。对普鲁塔克而言,实践智慧不仅是人内在最高贵与完善的品质,也是心灵中最神圣的能力,是使人生既美好又愉悦的技艺(techne);实践智慧即一种正直的理性力量,是人之内在主宰,亦为应对人生一切境遇的最善良方。此智慧使人避免被恶德腐蚀,亦可防止人陷于源自错误意见的病态情感之奴役,而这些情感之根本,在于对真、善、美的无知。普鲁塔克的伦理与政治哲学,正如人生技艺,旨在教化与引导人趋善向美,其核心在于实践智慧,它不仅捍卫人的自由与理性自主,亦揭示一种适于人的理想状态。这一理想具有亚里士多德式的特征,区别于斯多葛学派所追求的神性理想,也异于伊壁鸠鲁学派所崇尚的兽性理想。

普鲁塔克与斯多葛学派

从《道德论丛》中若干文章的标题来看,普鲁塔克似乎与斯多葛学派势不两立,例如《斯多葛人之言荒诞于诗人》(Stoicos Absurdiora Poetis Dicere)《论斯多葛学派的自相矛盾》(De Stoicorum Repugnantiis)《论反对斯多葛学派的常见观念》(De Communibus Notitiis Adversus Stoicos)等,皆为针对斯多葛哲学的论战之作。然而,深入研读这些作品可发现,普鲁塔克与斯多葛学派之间实则并非全然敌对。在本书收录的《论控制愤怒》《论贪财》及《论心灵的健康》等篇章中,他往往引用斯多葛哲学家的格言与事迹,并赋予其积极评价,显现出对斯多葛思想的某种认同。普鲁塔克对斯多葛学派的观点及其代表人物通常持尊敬态度,斯多葛哲学家虽为其论辩对手,却是被优待的敌人。相比之下,他对伊壁鸠鲁学派的评价则明显负面,其教义被普鲁塔克鄙视,信徒亦被认为不具备进行严肃哲学对话的能力。因此,须在普鲁塔克对斯多葛学派与伊壁鸠鲁学派的批判中,辨析其态度的差别。

法国学者巴比特(Daniel Babut)对普鲁塔克与斯多葛学派之关系进行了细致入微的研究。他有力论证,普鲁塔克对斯多葛哲学具有极高的熟稔程度,且直接阅读了该学派不同时期的重要著作。普鲁塔克对若干斯多葛哲学家表达敬意,甚至称其中部分人为“挚友”。尽管如此,普鲁塔克仍深怀对斯多葛主义的根本性批判意图,不仅通过专门的论战作品加以反驳,亦在许多文本中潜藏其反斯多葛的主旨。由此可见,斯多葛学派是普鲁塔克持续批评的对象,但也是其尊重的论敌。

在神学层面,普鲁塔克与斯多葛学派存在根本分歧。他尤为反对斯多葛哲学把理性(logos)视为宇宙灵魂(anima mundi),并为宇宙唯一因果力量的观点。若仅存一种决定性因果力量,恶的存在便无法合理解释:要么否认恶的真实存在——正如部分斯多葛哲学家对疾病、战争及人类恶行的否定;要么承认神也为恶之源头——也有斯多葛学者持此立场。普鲁塔克对此予以强烈谴责,认为后一立场不可避免地陷入对神明的亵渎。他主张,若神为万物的始因,则世界中不应存在任何恶。为合理解释恶的存在,普鲁塔克提出一种温和的二元论,认为灵魂中的非理性因素乃恶的原理,此非理性无法完全被清除,恶亦即无序,是人类灵魂中的恒常可能性。斯多葛学派拒绝任何形式的二元论,因此无法为恶的存在提供令人信服的解释。尽管伊壁鸠鲁学派也反对斯多葛一元论,但他们走向另一个极端,否认神意,将一切归因于盲目自然。普鲁塔克在二者之间提出一种折中立场。

普鲁塔克与斯多葛学派之间的真正对立焦点,是对灵魂结构的理解。普鲁塔克认为,灵魂中理性(logos)与非理性激情(pathos)相互交织、不可分离,完全脱离理性的激情不存在,同样不存在未被欲望或荣誉渴求影响的理性活动。斯多葛学派则主张灵魂为纯一的理性存在,激情不过是错误的理性判断。由此,他们将一切情感理解为理性的错误。普鲁塔克对这种观点予以毫不含糊的谴责,认为斯多葛学派未能理解灵魂的复杂本性。《论道德》一文的主要目标就是对斯多葛学派这一观点进行强烈抨击。他指出,斯多葛学派关于治疗激情的学说根本荒谬,因为他们认为无激情状态(apatheia)既可能实现,又为人生应达之目标。一旦消除激情,个体即成智者,不再犯错。普鲁塔克则认为,美德不在于消灭激情,而在于理性对激情的适度调节,使无序归于秩序。

此外,普鲁塔克批评斯多葛学派的“无激情”教义不仅错误,而且危害甚大。因为它诱使人误以为,一旦克服某种恶劣倾向,便可永久摆脱其影响。普鲁塔克认为,非理性的激情也是灵魂的固有组成部分,无法根除。恶劣倾向虽可削弱,但会潜伏、伺机反扑,尤其在我们对恶行失去警惕之际。正因此,他在多篇道德劝诫文中强调,激情的威胁永无止息,关键在于对内在非理性的清醒认识与持续警觉。

普鲁塔克与伊壁鸠鲁学派

在苏格拉底、柏拉图及亚里士多德之后,伊壁鸠鲁是普鲁塔克著作中被提及最频繁的哲学家。普鲁塔克对伊壁鸠鲁哲学及其主要代表人物具有深入的了解,并多次针对其学说展开讨论。与普鲁塔克对斯多葛学派虽敌犹敬的态度不同,其对伊壁鸠鲁学派的立场显著敌对,批判甚至轻蔑之意贯穿始终。《道德论丛》中有关伊壁鸠鲁学派的现存文本,无不呈现强烈的批判语调:《论伊壁鸠鲁认为人不能愉快地生活》(Non Posse Suaviter Vivi Secundum Epicurum)批驳伊壁鸠鲁关于“快乐为人生最高目的”的主张;《反对科罗特斯》(Adversus Colotem)全面驳斥其弟子科罗特斯的学说;《论人应隐居生活是否为正当》(An Recte Dictum Sit Latenter Esse Vivendum)批判伊壁鸠鲁退避公共事务的主张。鉴于此,读者不妨质疑:普鲁塔克既极端排斥伊壁鸠鲁学说,缘何又耗费大量精力进行反驳?

这一现象与普鲁塔克身处之时代的哲学格局有关。在希腊化晚期,即公元前2世纪至前1世纪,罗马帝国境内共存四大哲学流派,其中斯多葛学派、柏拉图学派与亚里士多德逍遥学派均一致对伊壁鸠鲁学派持强烈敌意。这三大学派之间虽然存在理论差异,但在学术路径上有着共同倾向,即回溯柏拉图与亚里士多德之古典传统,致力于重新诠释两位哲学巨匠的著作,并据此建构各自的思想体系。唯有伊壁鸠鲁学派排斥这一古典回归,其信徒尊奉学派创始人伊壁鸠鲁及其弟子(如Metrodorus、Polyaenus、Hermarchus)为唯一的权威,忠诚地维护其教义的纯正性与原创性。公元前1世纪的伊壁鸠鲁学者(如Zeno of Sidon、Demetrius Laco、Philodemus)不仅无意研读柏拉图与亚里士多德,反而专注于为伊壁鸠鲁学说辩护。因此,在古典思想遗产的争夺中,伊壁鸠鲁学派自成体系,与三大学派形成对峙。普鲁塔克作为柏拉图主义者,其哲学视野与伊壁鸠鲁主义的根本对立几乎是不可避免的,他对该学派的持续批判也由此顺理成章。

然而,普鲁塔克并非仅凭哲学立场本能地排斥伊壁鸠鲁主义。作为一位学识渊博的哲学家与严谨尽责的教师,他对“花园哲学”的批判不仅具有论战性质,也包含系统性的思考与深刻的洞察。他所撰写的三部反伊壁鸠鲁专著,保存了大量关于伊壁鸠鲁学说的史料,同时,这些著作对伊壁鸠鲁学派的核心教义提出了哲学上言之有据且富有洞察力的批评,对于今日研究该学派的读者而言,属于伊壁鸠鲁主义重要的二手文献。

在形而上学层面,普鲁塔克所秉持的柏拉图式宇宙观与伊壁鸠鲁的唯物主义世界观存在根本性对立。伊壁鸠鲁主张通过原子之间的随机互动来解释宇宙万象,拒绝诉诸任何更高原则。他认为,宇宙中除无生命、无生成能力的原子实体及虚空之外,再无其他存在。灵魂亦不过由原子构成,死亡即意味着灵魂解体,因此他完全否认灵魂与身体的二元对立。在伊壁鸠鲁看来,生命、理性与感受皆为原子相互作用之产物,无须引入超验原则。普鲁塔克则秉持柏拉图《蒂迈欧篇》中“造物主”的宇宙论,认为宇宙之秩序、善与智慧源自理性原则,物质本身不具创生之力。人的灵魂则具有“世界灵魂”的本性,既参与神圣理性,又包含非理性因素,且不受腐败与毁灭影响。基于此,他坚决反对“灵魂为纯物质,并于死亡时消散”这一伊壁鸠鲁哲学的核心教义。

道德层面,普鲁塔克与伊壁鸠鲁的分歧同样深刻。后者主张“快乐为人生至善”,将善简化为“无痛”状态。普鲁塔克在《论伊壁鸠鲁认为人不能愉快地生活》一文中指出,此种将至善理解为无恶的观念,实则否定了善的积极意义。善若仅为除去恶痛,则其本质空洞,缺乏内涵,与柏拉图关于善的定义背道而驰。解除瘙痒虽属善事,但搔痒岂可为至善之范例?他借用柏拉图《理想国》(586a)之论,讽刺伊壁鸠鲁将人类降格为与野兽无异。

三、普鲁塔克思想的影响

概括普鲁塔克在后世思想史上的影响力是一项极具挑战性的工作,这并非由于材料的缺乏,而是因为自古至今,普鲁塔克始终被广泛阅读和推崇,几乎没有被完全遗忘的时代。从历史视角观察,普鲁塔克的研究在文明兴盛时期往往达到高峰,而在文化衰落时则趋于沉寂。可以说,追溯普鲁塔克影响力的起伏,实际上也是在描绘人文主义精神的历史变迁。本文不拟全面展开,仅对若干历史时期进行梳理,并重点介绍几位对普鲁塔克有深远兴趣的思想家。

晚期古典、中世纪与文艺复兴

普鲁塔克逝世后,其作品很快广泛流传,成为后世修辞与教育的经典教材,并被大量仿作、改写与引用。《道德论丛》和《名人传》在4世纪时已被奉为写作典范,其文学地位达到顶峰,多位作家将他视为哲学魅力与诗意的化身。然而,相较希腊语地区的持续影响,其在拉丁西方的影响力相对有限。

进入中世纪拜占庭时期,普鲁塔克的影响继续扩大。9世纪,君士坦丁堡总主教佛提乌(Photius)在其编纂的百科全书中专门撰写两卷论述普鲁塔克;10世纪诗人狄奥多西(Theodosius the Deacon)在颂诗中将普鲁塔克与荷马并列,称其作品赋予人物永恒的荣耀;11世纪大主教毛罗普斯(Johannes Mauropus)在墓志铭中称普鲁塔克与柏拉图是最接近神圣律法的异教徒,可免于基督之怒;12世纪穷困潦倒的诗人策策斯(John Tzetzes)甚至仅收藏普鲁塔克一人的著作。拜占庭最重要的普鲁塔克研究者是13世纪的普拉努德斯(Maximus Planudes),他搜集当时尚存的全部普鲁塔克作品,组织校勘并抄写,抄本现藏于米兰图书馆与巴黎国家图书馆。

相比之下,中世纪的拉丁西方对普鲁塔克知之甚少。一方面,其原著大量失传;另一方面,流通于西方的多为伪作或仿写本。直到14世纪人文主义在意大利兴起,普鲁塔克才重新受到关注。尽管意大利文艺复兴的人文主义奠基人彼特拉克(Petrarch)未能掌握希腊语,但他对希腊文化充满兴趣,多次提及普鲁塔克。然而,当时意大利尚无普鲁塔克作品流传。14世纪末,希腊学者阿图马努斯(Simon Atumanus)首次将《论控制愤怒》译为拉丁文,不久《名人传》也开始陆续被翻译。

进入15世纪,意大利人文主义全面发展,普鲁塔克的作品成为研究焦点,该时代也被称为“普鲁塔克时代”(Aetas Plutarchiana)。这一潮流首先由拜占庭外交家兼希腊古典文学研究先驱赫里索洛拉斯(Manuel Chrysoloras)掀起,他于1397年至1400年在佛罗伦萨担任希腊语讲座教授,强调普鲁塔克作品所体现的希腊与罗马文化的深度融合。其数位弟子亦潜心研究普鲁塔克,并将大量著作译为拉丁文。

15世纪其他人文主义者安吉利(Iacopo Angeli)、布鲁尼 (Leonardo Bruni)、瓜里尼(Guarino Guarini)也积极翻译普鲁塔克著作,将其引入拉丁世界。15世纪中叶,美第奇家族资助完成《名人传》的全译本,并制作抄本,现藏于佛罗伦萨美第奇图书馆,成为后世几百年普鲁塔克在欧洲译作的母本。

可见,在拜占庭时期,普鲁塔克长期被尊为文化巨匠,而在中世纪拉丁西方却几乎被遗忘。文艺复兴时期,普鲁塔克重回西方学术视野,成为希腊与罗马文化融合的象征,其作品迅速成为罗马帝国文化精英的必读书,影响深远,以至于不少佚作被误冠其名。

16世纪,普鲁塔克的影响扩展至意大利以外的欧洲国家。文艺复兴时期不仅是古希腊重新被发现的时代,也是古典遗产通过翻译促成俗语文学形成的时代,这一过程在法国比意大利晚了一个世纪。其中最值得瞩目的是16世纪法国伟大的散文作家阿米欧(Jacques Amyot),他直接以希腊文为基础进行翻译(当时大多数不完整的法译本通常是依据早期的拉丁译本)。他于1559年译出《名人传》,1572年译出《道德论丛》。译文优美,广受欢迎,成为法国文艺复兴时期的重要典籍;他的译本也帮助确立了法语作为文学语言的权威地位。阿米欧版的普鲁塔克,为接下来两个世纪的人文主义读者提供了一部真正权威的参考文献,拉辛(Racine)、芬乃伦(Fénelon)、拉布吕耶尔(La Bruyère)等人都曾阅读阿米欧译本。

1531年拉丁文版的《道德论丛》

接下来将聚焦于三位通过阅读阿米欧译本、深受普鲁塔克滋养的伟大作家——蒙田、莎士比亚与卢梭。透过他们与普鲁塔克的阅读对话,今日读者或许亦能窥见古典智慧在现代心灵中的回响。

蒙田和莎士比亚

蒙田是16世纪法国文艺复兴时期的散文家、哲学家,以《随笔集》闻名,并开创了这一随笔文体。蒙田明确表达他对普鲁塔克的喜爱与敬意,普鲁塔克对其思想和文风的影响毋庸置疑。蒙田在书中共83次提及“普鲁塔克”之名。虽然有时未明确标出某些引文的来源,但他常承认自己取材于古人。学者研究表明,《随笔集》中借自普鲁塔克的段落与故事多达763处。蒙田对普鲁塔克判断力的推崇甚至使他称阿米欧所译的《道德论丛》为“我们的经书”(bréviaire),将其地位提升至天主教每日祈祷书的高度,暗示它应成为每日冥想、反省与祷读之源泉。在《为塞涅卡与普鲁塔克辩护》中,蒙田对普鲁塔克的赞誉达到顶点,称他是“世上最有见解的作家”,是一个“向我们传授美德的哲学家”。

在《论儿童教育》中,蒙田认为,老师不应让学生学历史本身,而是应该让他判断历史:“我在李维的著作中读到的一百件事,别人没有读到;普鲁塔克从中读到的一百件事,我又没能看出来,可能这是作者的言外之意。对某些人来说,这是纯然的语法学习,对其他人是哲学剖析,从中深入到人性最奥秘的部位。在普鲁塔克中有许多长篇论述值得一读,因为以我看来他是这方面的一代宗师;但是也有许多论述只是一言带过,只是给有意深入的人指引方向,偶尔在关键问题上提个头。这些章节我们必须剥离,予以适当阐述……还可看到普鲁塔克从某人的生平中取出一件小事或一个词,这看起来无甚意义,但却是一篇演说。可惜的是有识之士喜欢说话那么简单;无疑他们以此名声更隆,而我们这样做会名声更差。普鲁塔克宁愿我们赞扬他明辨是非,而不是学识渊博。他宁愿我们多向他讨教,而不是使我们满足。”

阅读《道德论丛》和《名人传》不仅为蒙田提供了大量古人事迹的写作素材,他也将自己理解中的普鲁塔克那种晦涩精妙的写作风格,融入了自己的散文之中。蒙田在《论虚空》中评价普鲁塔克的写作手法,并指出他自己的散文也采用了类似风格:“普鲁塔克的作品中有几篇他写时竟忘了主题,论据东扯西拉,口气局促完全不知所云,且看他的《苏格拉底的精灵》可知他的文笔。上帝啊,这些充满朝气、写无定法的即兴之作有多美,愈随意愈多神来之笔!看不出我文章主题的不是我,而是不细心的读者,总是在某个角落里有个什么字,不管如何挤压,不会不说出个意思来的。我急于求变,过于唐突鲁莽。我的风格和想法也飘忽不定……成千上万的诗人写得像散文一样拖沓,但是古人写的散文名作(在我读来无异于诗篇)处处闪烁诗的力量与异彩,声势浩荡,大气磅礴。”

普鲁塔克在《论苏格拉底的精灵》(De genio Socratis)一文开篇即谈到两种读者:其一是止于事物表面的读者,其二是欲穷探事理核心之人。蒙田在《论虚空》中讨论普鲁塔克的写作方式时,也借自己阅读普鲁塔克的方式,指出读者应如何阅读自己的散文:不细心的读者会看不出他文章的主题,而仔细的读者则能在看似松散的问题中把握其意图。现代读者打开蒙田散文的钥匙,也正是打开普鲁塔克散文的钥匙。与蒙田同处文艺复兴晚期的文学巨匠,还有生活在英国的莎士比亚。虽然他比蒙田晚出生约三十年,但两人的创作高峰期部分重合。莎士比亚在16世纪90年代开始剧作创作时,蒙田的《随笔集》已广为流传。如果说蒙田将普鲁塔克视为写作风格上的导师,以及自我探索的典范,那么莎士比亚则敏锐地捕捉到普鲁塔克试图揭示历史人物荣誉或恶名背后真实面貌的戏剧潜力。

莎士比亚一生创作了39部剧作,对其“罗马剧”起关键作用的是普鲁塔克的《名人传》。莎士比亚所依赖的译本,是托马斯·诺斯(Thomas North)于1579年根据阿米欧法文译本所完成的英文译本。其中《裘力斯·恺撒》《安东尼与克娄巴特拉》《科里奥兰纳斯》几乎完全依据《名人传》创作。

《裘力斯·恺撒》的主要文本来源是普鲁塔克的《恺撒传》《布鲁图斯传》和《安东尼传》,此外还参考了《加图传》《西塞罗传》《庞培传》。莎士比亚在剧中塑造的罗马角色采用了普鲁塔克对他们的判断,但赋予主角更为完整的心理画像,尤其将布鲁图斯对恺撒其人,以及理想共和国之间的忠诚冲突展现得淋漓尽致。

《安东尼与克娄巴特拉》几乎完全以普鲁塔克的《安东尼传》为基础。在普鲁塔克的道德史观中,安东尼与克娄巴特拉的恋情被视为一个道德警示:即使是才华横溢、深受欢迎的英雄,也可能因沉溺情欲而自毁前程。莎士比亚却反其道而行之:他让安东尼起初在众人眼中形象不佳,最终却在悲剧结尾中获得升华。此外,普鲁塔克笔下的安东尼鲜少反省自身情感,而莎士比亚却将安东尼的人生塑造成理性与情感之间的挣扎。

《科里奥兰纳斯》也充分而细致地利用了普鲁塔克的《科里奥兰纳斯传》。普鲁塔克将科里奥兰纳斯描写为一位成功的战士,同时指出他易怒且骄傲自负。他坚定支持元老院,反对平民权益,因而失去了至高权力,并被放逐。他被复仇欲望所驱使,竟与自己曾击败的敌人结盟,最终走向灭亡。

这些细节在莎士比亚的剧作中与普鲁塔克原文紧密对应。莎士比亚突出了个人与国家对立的主题,这是普鲁塔克叙事中潜藏的内在张力。他细致地刻画了科里奥兰纳斯因暴烈与傲慢而陷入情感与社会的孤立,从而将罗马政治灾难的根源解读为主角性格的延伸。

此外,莎士比亚还有多部剧作在主题上受到普鲁塔克传统的影响,或直接引用其具体篇章。例如,《亨利五世》可能参考了《亚历山大传》;普鲁塔克笔下的布鲁图斯也被认为出现在《威尼斯商人》与《亨利四世》中;《加图传》对《奥赛罗》的结构亦有影响。在所有非罗马题材的剧作中,《雅典的泰门》最明显地承袭了《名人传》的情节资源,尤其是《安东尼传》与《亚西比德传》中关于泰门的片段。莎士比亚延续了普鲁塔克笔下泰门因遭背叛而愤世嫉俗、最终弃绝人类社会的主线,并强化其性格中的愤怒与报复倾向。他笔下的泰门不仅远离人群,更主动推动腐败与战争。剧中他与同样被雅典放逐、立志复仇的亚西比德相遇于荒野,后者随即决定率兵讨伐雅典,以替泰门复仇。

莎士比亚在普鲁塔克笔下的人物中,提炼出其“罗马剧”中两个恒久的悲剧母题:一是英雄性格内在的矛盾与动荡,二是个体与社会主流之间的激烈冲突。这两大母题构成了罗马剧的戏剧核心。莎士比亚对君权、伟人与失败的关注,深受普鲁塔克影响,也表明他积极回应其所处时代的不安现实。他对古典题材的改编与再创造,得益于戏剧这一新兴大众媒介,使那些看似遥远的古代故事,在16世纪的舞台上获得了现实感与现代性。莎士比亚常常在自创场景中嵌入对时事的暗示,这显示出他有意通过戏剧手法,为普鲁塔克的人物与故事开辟出一种全新的、具有当代共鸣的表达路径。

启蒙时代与卢梭

17世纪至18世纪,欧洲进入启蒙运动,理性、科学与个人自由成为时代核心,由此推动了对传统权威、宗教信仰及封建制度的系统批判。这一时期催生了百科全书运动、自然科学的发展及一系列政治革命,为现代民主制度和世俗社会奠定了基础,标志着西方社会从传统迈向现代的转型。

在启蒙时代,法国思想界围绕“古今之争”展开激烈论辩,焦点在于:古代思想是否优于现代成就,或现代文明是否已通过理性与科学超越古人。古人派坚持希腊罗马古典文学与艺术的永恒价值无法被现代文明超越,而启蒙思想家则倾向今人派,主张现代人在科学、艺术与道德上已优于古人,文化应与时俱进,服务于理性与社会改革。在这一语境中,普鲁塔克多次被卷入争论,并受到启蒙哲学家的批评。例如,狄德罗在《百科全书》“道德”词条中评价普鲁塔克的随笔与对话“仅止于表面”。

尽管如此,仍有一些启蒙思想家试图在普鲁塔克的著作中寻找符合启蒙理性的教诲。皮埃尔·贝尔(Pierre Bayle)依据普鲁塔克《论迷信》一文撰写了《彗星之际的思虑种种》,借普鲁塔克之口批判迷信;孟德斯鸠在《论法的精神》开篇即引用普鲁塔克《论哲学家应与掌权者交流》(Maxime Cum Principibus Philosopho Esse Disserendum)中的论断:“法律,普鲁塔克说,是万物之主,凡人与神祇皆为其所治。”总体而言,随着理性主义日益成为主流,普鲁塔克的道德哲学逐渐失去在法国思想界的影响,被17世纪法国启蒙理性主义所弃,对其著作的引用日渐稀少。

普鲁塔克在17世纪并未受到启蒙哲学家的广泛关注,但在18世纪,最重要的反启蒙思想家卢梭却将他重新带回公共视野,成为普鲁塔克在近代思想史上最热情、最著名的门徒。卢梭与普鲁塔克之间贯穿一生的精神对话,使这位古希腊作家既是他心中的导师,也成为他情感上的慰藉。在自传《忏悔录》中,卢梭回忆道,1719年,七岁的他初识阅读时,启蒙书籍的作者便是普鲁塔克:

特别是普鲁塔克,他成了我最心爱的作者,我一遍又一遍,手不释卷地读他的作品,其中的乐趣总算稍稍扭转了我对小说的兴趣;不久,我爱阿哥西拉斯、布鲁图斯、阿里斯提德便胜于爱欧隆达特、阿泰门和攸巴了。由于这些有趣的读物,由于这些书所引起的我和父亲之间的谈话,我爱自由、爱共和的思想便形成了;倔强高傲以及不肯受束缚和奴役的性格也形成了;在我一生之中,每逢这种性格处在不能发挥的情况下,便使我感到苦恼。我不断想着罗马与雅典,可以说我是同罗马和雅典的伟人在一起生活了。

1750年,卢梭为第戎学院撰写了令他声名鹊起的《论科学与艺术》。在这篇论文中,他虚构了一位罗马公民法布里修斯(Fabricius),显然是受到了普鲁塔克笔下人物的启发。法国学者莫雷尔(Morel)指出,普鲁塔克的两篇道德散文——《给未受教的统治者》(Ad Principem Ineruditum)与《七贤人之宴》(Septem Sapientium Convivium)——为卢梭在《论科学与艺术》中所作的民主辩护提供了关键性的理论基础。

1727年版《名人传》第三卷

卢梭与普鲁塔克一样,都极为关心教育如何最有效地服务于美德这一目标。我们可以说,卢梭在童年初次阅读普鲁塔克著作时埋下的种子,使他意识到社会与政治问题往往可以通过“教育”这一视角切入,而教育首先应当被理解为通向美德的道德教育;而通往道德教育的途径,并不是通过抽象的原则演绎,而是以“典范”为路径的教育。普鲁塔克为卢梭的思想塑造提供了一个根本性的方向,即通过历史人物的具体行为来理解善与恶,而非仅将其视作高远的理想。在《新爱洛伊丝》中,卢梭借由男主角圣普乐的书信表达了这样的观点:至高道德境界的典范,而不是规则或抽象体系,才是道德教育的核心。在《爱弥儿》中,作者提出在教育幼儿时,他只提供一系列值得模仿的人。值得注意的是,《爱弥儿》中第一个交给学生阅读的,并非某位古典英雄,而是文学人物鲁滨逊·克鲁索。这种典范逻辑依然存在,但其来源不再是古代公民史,而是体现自然与公民独立的现代英雄。卢梭将具体人物的生活作为理解道德心理学的基础,这一思路正如普鲁塔克撰写《名人传》的方式。

1782年,卢梭在其最后一部作品《孤独漫步者的遐想》中,再次深情表达了他对普鲁塔克的热爱。在第四次漫步的开头,他提到自己刚刚重读了《如何从敌人身上获益》,并由此展开了一场哲学沉思。他坦言,在那些自己晚年仍愿意翻阅的少数书籍中,普鲁塔克是他最钟爱的作家,也是他受益最多的一位。对他而言,普鲁塔克既是童年时阅读的第一位作者,也是暮年仍不断重读的作者,更是唯一一位每次阅读都带来新启发的作者。从整体上看,普鲁塔克不仅是卢梭政治思想中诸多核心主题的起点与基础,也构成了他道德宇宙与自我意识的核心支柱。然而,在延续普鲁塔克式主题——诸如“教育即道德教育”“以典范塑造德性”“政治权利即公共利益之追求”——的同时,卢梭走向了一系列带有激进色彩的理论发展。他提出彻底的教育实验,意在“重塑人类”;设想极为严格的政治合法性标准;并在社会批判中毫不妥协地揭露同胞的腐败与虚伪。这些结论与普鲁塔克一贯的审慎、平衡与节制,终究存在着深刻的差异。

四、《道德论丛》中译说明

本书译文所依据的底本为1939年出版的勒布古典文库(Loeb Classical Library)版本。全书译文皆直接由该版本所收录的古希腊原文译出,并参考、核校了其中的英译注释。在此基础上,译者补充了对普鲁塔克所引古籍的语境说明,以及对所提人物的简要介绍。对于无法查证的文献残篇或无法找到希腊原文出处的注释,译者未予采纳。

……

仲树

2025年3月于波士顿

《如何从敌人身上获益》,【古希腊】普鲁塔克/著 仲树/译,上海文艺出版社,2025年7月版

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《普鲁塔克与《道德论丛》》

京ICP备2025104030号-19

京ICP备2025104030号-19

还没有评论,来说两句吧...