编者按:

近日,第二届“澎湃·镜相”非虚构写作大赛获奖名单揭晓。本届大赛以“渺小与苍莽”为主题,特设奖金池33万元,旨在挖掘关照现实、书写时代与个体,记录磅礴与幽微的优秀佳作。大赛由澎湃新闻主办,七猫中文网、复旦大学新闻学院联合主办,邀请来自学术、创作、出版、影视界的多方代表共同参与评审,从选题、信息和文本等多维度考量,最终评选出12篇极具潜力的非虚构作品,并将继续推动出版和影视改编等多种形式的内容开发。

《谜样江河:一部厂矿子弟的回忆录》(丁海笑)获此次大赛三等奖,以下内容为《谜样江河》(亦名《江城:一座二手的故乡》)节选,“镜相”栏目独家首发,如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系。

即使那些至暗时刻过去,江面上萦绕着迷雾,一大块未知的水域,我仿佛在疾速向下坠落。时隔多年,我仍无从直面,我欲哭无泪,岁月像干枯了的情欲……

不止一次,我梦见自己一遍又一遍地进入山中的那座叫做“弹沟”的弹药库,看到里面还矗立着许多神秘的大型建筑,高大的兵工厂仍在热火朝天地运行,远处是暮色降临的山峦,白炽灯将夜空照得透亮。

我仿佛还在那个大坝子里跑着,雷雨交加,跑啊跑啊,发现只有我,幼小的身躯,还站在记忆之中。

迷雾

丙寅年的春节刚过,你出生了,七斤六两,是个爱哭的男孩。

你记忆中的第一个家是在江边的平房,那是一块河滩地,每年夏天长江都要发大洪水,洪水淹过你家的平房,漫到了床沿,父亲便将你放入木盆中,木盆漂啊荡啊,似乎永远也泊不到岸。你无比清晰地记得这一切,但你的父亲却轻而易举地否认了你的记忆。

你已记不得暑气过后,从江边飘上来的气味,但你尚记得洪水是有气味的,直到后来你采访过一个住在下游奉节的人,她告诉你江风吹过来的时候,就能闻到茉莉花的香味,对,一定有茉莉花的气味。

江上时常伴有浓雾,能把你的肺洗一遍的浓雾,你在雾中行走,世界就像消失了那样,家、码头、学校、厂房都跟你捉起了迷藏。

长江码头

长江在你家门前形如太极,斜望着对岸一座八面山脉——方山,终年云雾盘绕。

方山因山形而得名,古有小终南之称,山腰有座云峰寺,抗战期间,为了躲避日军的轰炸,你的外婆曾在那寺里上过学堂,菩萨脚下就是寝室。

“头继梁、二继梁,观音背下石棚场。”殊不知悠扬婉转的川江号子,流传的却是江上出名的激流险滩。

三滩乱石横卧江中,形成三根大石梁——头继梁、二继梁和三继梁,古时行船至此,如过鬼门关,礁多水急,经常打烂船。好在江水萦迂回折,尸体停绕此沱,不至于葬身鱼腹。你喜欢的雾气,对船夫来说却是阎王殿。

头继梁也叫头脊梁,名字听着就让人毛骨悚然,其形如同江中的一座巨型太湖石,怪石嶙峋,奇洞环生。三重巨石横锁江流,拦住的江水,在上游形成一处集散漂木的回水沱,名叫麻柳沱,漏网的漂木就顺江而行,到达你家门前的码头。

浑茫的江面上,满江的漂木争流,你父亲儿时放学,会抱着根木头漂回家,但你不敢。那时候有无数的人都漂过长江,但人类历史上纪录的首次长江漂流却是在你出生的那一年——中美两国的漂流队在长江上竞赛,为了争夺“人类对地球的最后一次征服”。

“小时候你为啥子不叫我去游泳呢?”你在后来质问过你的父亲,成年之前你一直是旱鸭子。

“我们先在‘弹沟’的河沟头学游,那个时候河水干净得很,‘烧火佬子儿’多得不得了,像非洲鱼楞个,一杠一杠的,在勒个瓶子里面喂起,乖得很。后头河沟就成了一个污水沟了。”第一次你得到了这样的回答。

那条河沟发源不详,听说是从“弹沟”的山里流出,汇入长江,现已近干涸。“烧火佬子儿”是田间一种有红色横纹的漂亮小鱼,也用来形容偷儿媳妇的骚老头儿。四川人说话弯来转去,许多土语都有两重意涵。

第二次你听父亲说那个漩涡里曾卷进去过好几个人,“那是个深水码头,脚踩不透,有好几个当兵的都在里面‘报销’了。”听到这里,你不由得感到发怵,似乎亲眼看见那个漩涡一直在洄水,吞掉了太多的生命。

码头上始终泊着一艘趸船,你没有见它移动过,也从未看过船上的人下船,甲板上种满了奇花异草,就像外星人在地球上的神秘基地。江上还有一些航标船,是跟外星人通讯的雷达站,在漆黑的夜空中不停地闪烁红灯。

码头的那艘趸船约莫属于省石油公司,跟你父母的单位分属不同的石油系统,从下游运来的成品油,由趸船上岸,通过输油管道送到岸上的石油仓库——供应整座川南,有“万里长江第一库”之称。

油库离你们住的地方不远,从你父亲记事起它就伫立在这里了,办公楼的一楼有一张绿底白边的乒乓木桌,那是长江沿岸数里的第一张乒乓桌,父亲在那学会的乒乓。

油库码头

“解放前这里是国民党的军用码头,专门运弹药到‘弹沟’。”他反复提及的“弹沟”就在河沟旁边的一座小山上,一群白鹭长期盘绕在墨绿色的山沿,山里据说有一座被绿荫遮蔽的隐秘山洞,古木丛生,蝮蛇蓁蓁,从来没被人修剪过。门前荒草虬结,石牌上写着“库区重地,凭证通行”。

1937年11月,河南巩县的化学兵工厂内迁到泸县罗汉场,并更名为23工厂,这是泸州255厂的前身,其弹药库曾经就在“弹沟”。

你对“弹沟”的记忆是几次失败的晨跑,母亲带着年少的你在迷雾中穿梭,试图训练你的韧力,可一周后你便放弃。你还跟院子里的小伙伴们不止一次地往那个基地里探险,那片废弃的包豪斯建筑成了你们童年的游乐场,但从未有人试图靠近过那栋闹鬼的灰楼。

“弹沟”的深处是一处封闭的靶场,你的晨跑也从那里折返,因为大雾弥漫,你没能见到里面的盛景。你曾无数次地梦见过靶场里面是数不清的坦克、榴弹炮与导弹发射车,于是你坚信它们是真实存在的。

“国民党大败退的时候,把弹药一船一船地往长江里面倒,退水时很多弹药浮出水面,水性好的人就去打捞起来卖钱,‘三号信箱’一个姓秦的老几整了小半船的枪榴弹、地瓜手榴弹、手雷回去……”

后来频频有人因此离奇死亡,譬如农民将河里的炮弹搬回家被炸死的,在水里捞迫击炮弹的民兵排长手卡在弹孔里被淹死的,就不在这里一一摆了。

“文革”的时候,生产队的民兵排长仗着自己水性好,潜到水底去扣炮弹,手指遇水膨胀,卡在八二迫击炮炮弹尾部的小孔里,被活活地淹死了。尸体顺着江流漂下去,肢体肿胀,也像漂木一般,被当地人叫做“水打棒”。

某年,一个瘸腿的皮匠听到河边打枪,跑去看热闹,半天气喘吁吁地奔回来,跑得上气不接下气,才捡回一条命。他向人们炫耀在甘蔗地里捡到的战果——一个老式的军用望远镜。你父亲和叔叔小时候也曾去江边捡过弹壳,换了一副乒乓球拍。

后来你才知道,你所谓的故乡曾是保卫“弹沟”的一个兵营,解放后它变成了现在的单位。

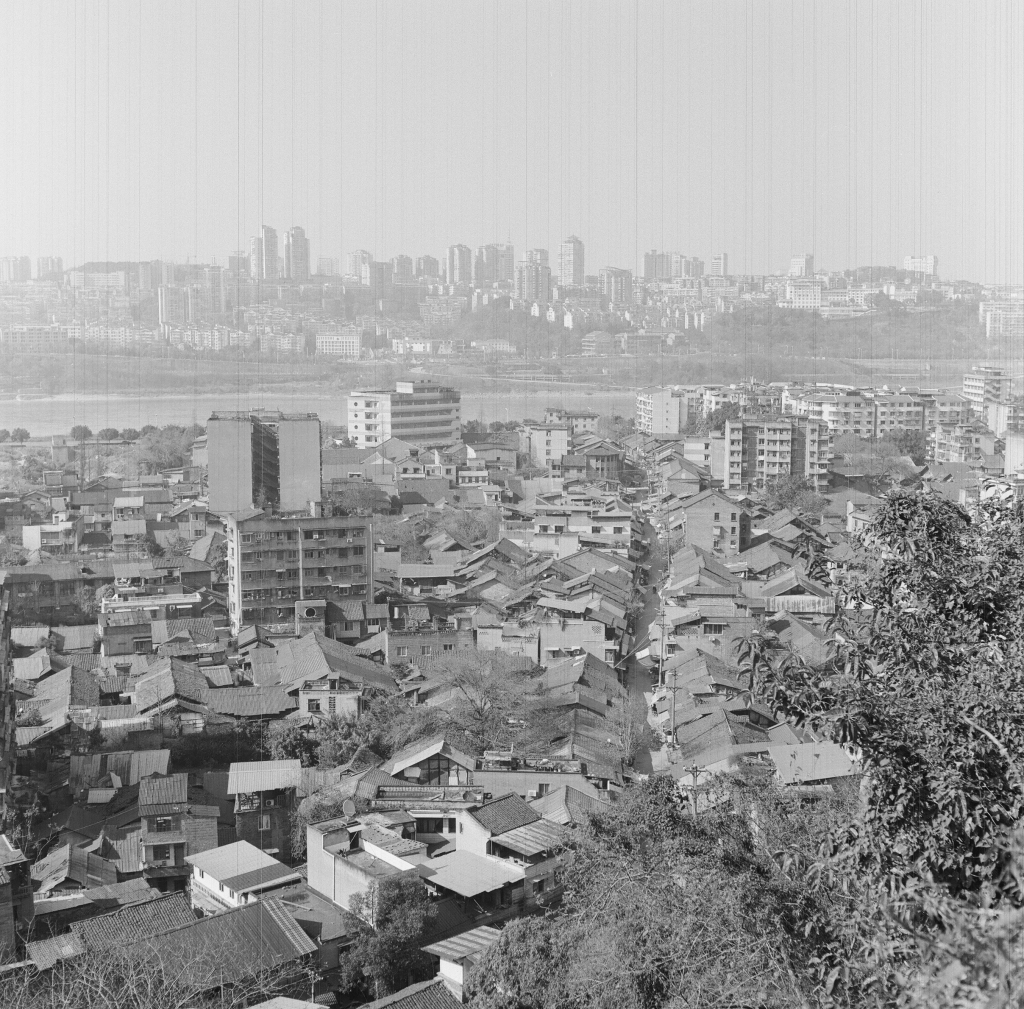

江城

江城是重庆上游的一座城市,你在那里出生,却不是那里的人。

那座江城古名江阳,南梁之后改称泸州。两江汇流、四省通衢的泸州可以说是“一线之外,四面皆夷。”长江东过江阳南,南宋诗人范成大曾云:“泸叙过江即夷界。”你就是在所谓的“夷界”长大的。

泸州气候潮湿,闷热,南亚热带乔木植物在此野蛮地生长,盛产荔枝、龙眼、余甘和橄榄等,也产酒,为的是驱散山中毒雾。古时此地多有瘴气记录,意味着并不是人类理想的生存之地。

那江风一吹就头痛,你的父亲从小头痛,成年才愈,头痛更是母亲的家族遗传病,中医说是因为“寒热犟起”,炖天麻鱼头,喝藿香正气,终无解方。当地人喜食辛辣,把辣椒称作“海椒”,与古书记载同名,尤爱喝辣酒,以驱寒解表。出蜀地之后,未闻此事。

泸州自古为避乱之地,泸州人多为三江与湖广之后,或避兵入蜀,或流寓移居,泸州话保留了古代的音韵,同时又不至于封闭难通。

而对于“夷界”而言,泸州又扮演着以通中原的角色,泸州与黔西北水陆相通,铸造钱币的铜和铅来自云南的东川、贵州的威宁,经过崎岖不平的山间驿道,沿永宁河运抵泸州,再沿长江一路东下,直抵汉口。米、茶、盐、糖、布匹、中药材等商品物资也常在泸州转运集散,再通云贵。

你尚记得街上的人喝的是下关沱茶,抽的是玉溪卷烟,瓷碗的底款写着个旧,穿的橡胶拖鞋产自缅甸,风土人情也与云贵相近。他们喊操外地口音的人“苗子”,也是苗族人的意思,蚩尤之后。

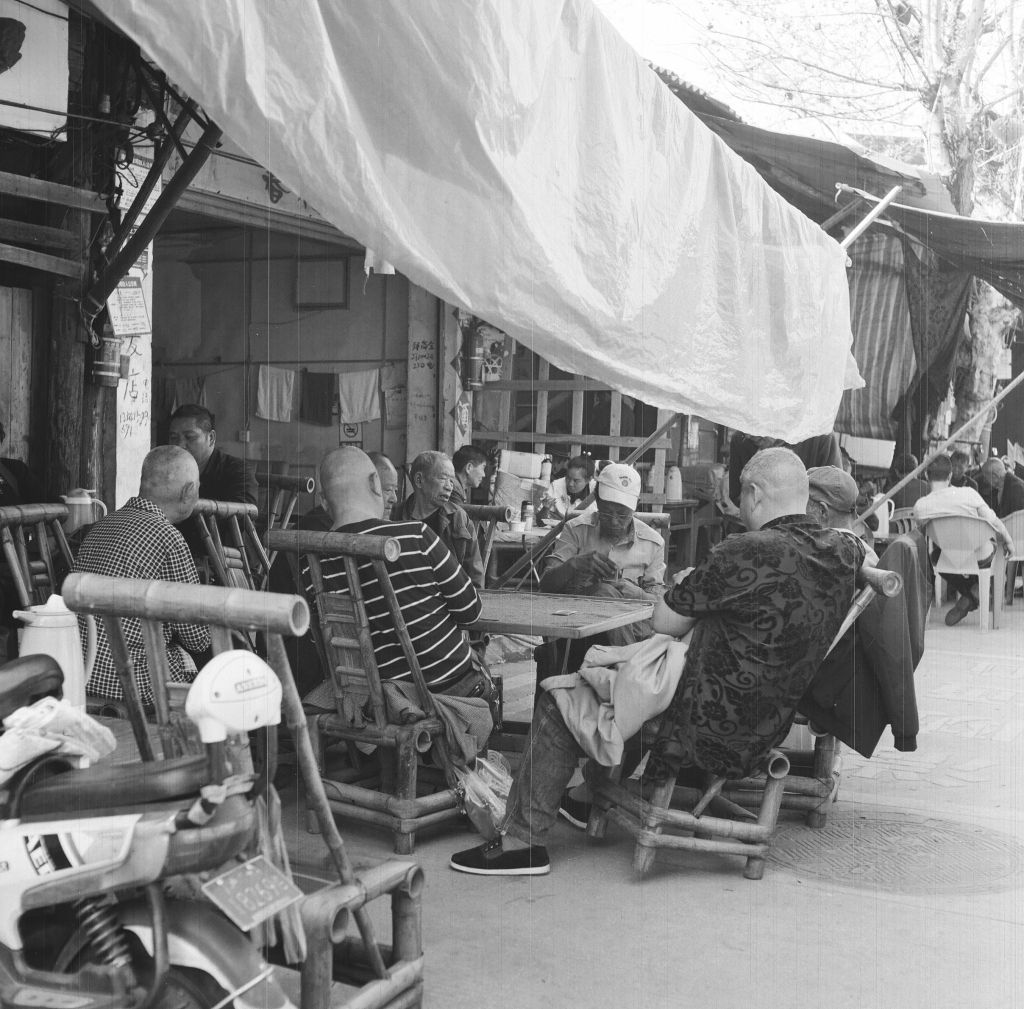

乡人在茶馆处聚集——青衣、长衫子、绑腿、缠头、叶子烟扮相,个个的玄龙门阵都能吹上半天。你分不清那些大人伙打的牌究竟叫做大贰、川牌还是牌九,你只对其中的一种牌面感兴趣,上面绘有各路圣贤好汉人物图案,据说是通行西南的一种古老桌游。

四省丰腴的土产与风物,使你从小便对陌生的地名形成了异邦想象,你周游世界的驱力或许只是想去印证一些原有的刻板印象——“感觉只要到了那里,就会遇到撼动人生的重大事情。”

蓝田古镇

你出生的小镇叫做蓝田,古名玉川,曾为长江上游一大水陆码头、机场和商埠,川黔古道上的驿站,长江三十六个码头之一。这里还曾是国民政府的西南运输处泸县支处,二战时的驼峰航线、川滇缅公路经由这里转运物资至陪都重庆。

滇铜黔铅进京、四川盐运总局、轮船运输公司等等历史都因水而兴,门前的大江一直通往上海,从海上可去英国美国,多少人从这里上船弃乡,远渡重洋。

而今你仍能寻到清末民初的老街古坊,临街而立的石牌坊、四合院、灰砖土墙,青石板的大路依旧如故,路名与巷称千年未变,关于地名的轶事可信度颇高。古纤道上走纳溪,下到重庆,川江号子的歌谣从这里开始唱到上海……

父亲目睹着行驶在川江上的帆船逐渐换成轮船,你出生之后,拉船的人已从长江上消失,奶奶听外省老乡都叫他们:“四川屌子,净的勾子,穿的袍子。”说的是长江上的纤夫脱得光溜溜的,方便爬坡上坎,随时下水。纤绳就地取材,用的是蜀南盛产的毛竹,劈成篾条制成,因此要穿袍子防割。

川江号子已成绝唱,石匠号子牵引着年幼的你,这是一种开山采石、修桥筑路的传统民谣,铁锤叮叮咚咚,唱词随场景变换,或与同伴鼓劲,或跟路人调情,“吭着起,吭着……”一人领喊,众人呼应。你第一次听到那种音乐的时候便被震撼住了,感觉像是中国最早的即兴说唱。

旧时从城区渡口至蓝田,涨水时渡船要被冲向下游三百余米,在蓝田坝下坝尽头处的金鸡渡回水沱中“杀沱”,杀不进沱,就要被湍急的江水冲到东岩下的豆腐石才能着岸。

你已然不明白这些土话的具体含义,旧的方言在消失,但新的还没有形成。小时候的你甚至搞不清楚泸州的“州”究竟是州还是洲,蓝田的“蓝”究竟是蓝还是兰,大人们也时常混淆,许多媒体报刊也就将错就错了。

蓝田古镇上的茶馆

泸州的地标是一座建于1928年的哥特式建筑——钟鼓楼。在日军未炸毁它之前,楼上安放着四面德国西门子自鸣钟。重建复原后又在“文革武斗”中被烧过一次,不过“天生重庆,铁打泸州”,钟鼓楼如今依然屹立在江城。

如果你翻开地图,会发现泸州和重庆的地形构造几乎一样,都是两江汇流而成的半岛,形状像一艘航空母舰。这样的格局天生适合防御,有长江天堑作为天然的屏障,三面环江,依山为垒。

铁打的泸州实是神臂城,位于现今城址的下游,为南宋抗蒙所修筑的临江城堡。神臂城曾拖住蒙古铁骑的脚步长达34年,同合川钓鱼城一道形成的长江防线,被称为改变欧亚历史的“上帝折鞭之处”。护国战争,四川的第一架飞机出现在了泸州上空。抗战时期,泸州作为拱卫陪都重庆的战略要地,经常遭受日本飞机的轰炸。

江对岸“还我河山”四个大字依然傲立,船从日暮中破江而出,在水雾迷朦的江面上显得窈窕。江上渔船(注:2020年1月起开始实施长江十年禁渔计划,笔者写作为2020年之前)已不多,一辆辆渡轮公交变作了一座座吊桥。老城上方锈迹斑斑的“长江机械厂”厂牌依然还是繁体字,原来,除了耸立的电梯公寓、购物中心外,一切都没变。

但这些都不是你的童年记忆。以上文字只能用于描述“地方”,而你生活的是另一个平行空间——“气矿”。

气矿

每个人都拥有自己的家乡,而你的家乡却是一个企业,这个企业始于上个世纪五十年代,随后它的名称一直在变,你的家乡也一直在变,变到你已经搞不清楚它到底叫啥了。且叫它“气矿”吧。

四川是世界上最早利用石油天然气的地区,采气的历史上溯至西汉,气起初是用于熬盐。北宋的四川盐工发明了卓筒钻井技术,井深可达数百米,为世界石油钻探之父。北宋端拱元年九月,泸州“忽有声如雷,火熖突出”,被《宋史》当作五行现象记载了下来。

“气矿”的历史可追溯到1937年国民政府资源委员会设立的四川油矿探勘处,当时的天然气已可用作汽车和轮渡的动力燃料。探勘处的前期工作,为解放后四川盆地大规模的油气勘探与开发打下了基础,才有了后来的“气矿”。

“气矿”拥有自己的地盘、独立的地方志以及6位编码的内部电话,在过去它甚至有过独立运行的行政系统、公安科、民兵团、电视台、医院、农场、疗养院、中小学和研究院,可谓神秘的小王国,许多人从出生到死亡,都没有脱离过这个企业。

气矿小公园一景

沿着过去的川滇公路,故乡的景致不是一座又一座的村落——青瓦白墙,渔歌晚唱,而是栉比相邻着的一个又一个的单位——麻雀虽小,五脏俱全,环抱着“气矿”。

它们不曾有过山川风俗、家谱国史可说,也不曾有文人为之伤逝,它们是一连串时代性的称谓,如今都已过时:矿头、三号信箱、搬安队、机修厂、供应站、钻具大队、运输大队、保养场、炭黑厂、化肥厂、气田、阳五井、开发指挥部……

故乡一度很大,西起宜宾长宁,东至重庆綦江,南及泸州叙永,北达重庆潼南,土地广袤,最远的单位之间相距数百公里,尚不包括那些迢遥的飞地,西跨塔克拉玛干沙漠,东临渤海,有时连国外也包括在内。

“气矿”的许多单位都建在川滇公路的军运通道上,盛时多达上百个。“矿头”也叫“矿里面”,是“气矿”的机关所在地,据说抗战时期是国民政府西运四处的旧址,解放后为川南军区教导员营房。不少单位都拥有自己的医务室、幼儿园、俱乐部与影剧院,小而全,但比起“矿头”来说都逊色不少。

“矿头”有多个食堂、大小招待所、科研所、通讯站、印刷厂、小公园、盆景园、门球场、篮球场、面包房、冰糕房、牛奶场、俱乐部、健身房、棋牌室、图书馆、大礼堂、美容院、小超市……全矿的医疗机构多达67个,属“矿医院”的条件最好,你也在那个医院出生。

“气矿”的管理制度最早是沿袭苏联。三号信箱也叫天然气研究院,负责研究钻井工艺,机修厂专事机械维修,供应站供应劳保用品,运输大队运输设备物资,钻具大队养护钻井工具——被父辈们戏称作“兵器库”,一座座高大的龙门吊依旧耸立,不知道那里是否真的存放过兵器。

搬安队的全称叫做搬家安装大队,又叫钻前营,中间也改过无数多名字。搬安大队负责钻井队的迁场,专业术语叫做钻前施工,相当于行军当中的“打前站”。这里原本就是兵营,“气矿”搬来后,规模有所扩大。

上世纪60年代初,你爷爷初来这里时,大门只有两根桓柱,柱头用钢筋抈了一座简易的拱形门头,左右二墙呈扇形排开,一堵墙上用红漆写着“抓革命,促生产”,另一堵墙上写着“提高警惕,保卫祖国”。外面的乡民摸不清里边的名堂,就统一地叫它作“生产局”。

进门后是一片宽展的广场,你们后来都叫它“大坝子”,左侧原有四排平房,为职工住宅,右侧是硕大的电锯工房,由一条运输巨木的平车铁轨直通。

广场的正中是一座办公大楼,为上下两层的青砖楼房,猪肝色的红瓦屋顶,走道与房间皆为实木地板,颇有五十年代苏联专家楼的遗风。楼前是篮球坝,背后是甘蔗地——那片甘蔗、稻浪与河沟边的芦苇荡,曾是你们童年隐逸的秘处,后来都已荡然无存。

“气矿”与地方以国道为界,搬安大队正对着人民公社,后者属于地方,那办公地似乎是由庙堂改建,门槛高大,居中是一处敞亮的天井。地方小学坐落在观音堂,你父亲上学时,那教室隔壁尚有几尊彩塑的菩萨。

当地人别号“藤帽”——头戴藤帽,穿阴丹布、黄胶鞋,气矿人别号“铝盔”——头戴铝盔,穿牛仔衣、大黄靴。

搬安大队早年共有三百多号人,相当于一个营,下属井架安装队、基建队和设备队,各一百余号人。井架安装队负责安装钻井的井架,基建队负责井场的平场与公路、住房的修建,设备队负责就位钻井设备。

你的爷爷是那井架安装队的队长,井架的安装对钻采技术的要求较高,许多人员都是石油大会战时从玉门油田抽调过来的,爷爷也是其中之一。

上世纪五六十年代使用的是苏联进口的旧式井架,靠人工组装,一截一截地往天上冲。七十年代后,“气矿”开始引进罗马尼亚等国的设备,并进行技术改造,进入半自动化的时代,井架安装队就逐渐地被淘汰了。

偶尔,你们的故乡也会继续迁徙。你记得是在2000年的一天,因为三号信箱整体搬到了成都,三号信箱的同学突然集体转学,你不仅失去了和他们的联系,你们的共同记忆似乎也被永远地抹去了。

南渡

1958年,玉门油田的薛柱国创作了歌曲《我为祖国献石油》,成为全国石油系统的石油人之歌。你从小便对这首歌耳熟能详,歌词里有这样的一句:“哪里有石油,哪里就是我的家。”

玉门是中国石油工业的摇篮,你爷爷是新中国第一代石油人。父亲跟随爷爷从玉门油田到了泸州气矿,在颠沛流离的迁徙中度过了自己的童年,又顶替成了一名石油工人,在河北、四川、新疆等地度过了他的青年与中年,他是第二代。

你是石油工人的子弟,如果不出意外的话,你也理所当然地将会成为一名石油工人,如同愚公移山——“子子孙孙,无穷匮也”。

旅行者和石油人有很多共同点,比如二者都是移动的、异乡的;但根本不同的是石油人或形成自己的社会,或融入当地的社会,变成当地人。

你的先辈都是石油系统里的流浪者,井打到哪里,他们就搬到哪里,从甲地到乙地,从异乡到故乡。

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”被历代文人频频引用的“玉门关”几乎就等于悲壮苍凉的象征,且不说当年的条件如何,就连在若干年后,你乘坐火车北上求学,只要一过陇西,窗外黄沙遍野,车内所有人都异口同声地发出哀叹。

今天的玉门是汉代玉门关东迁的结果,1939年玉门油矿开发之前这里还是荒山僻野,人烟不稠,经常狂风大作、飞沙走石。一些淘金者来到这里,为求得神明庇佑,修了一座老君庙。因为背靠祁连山,疏勒河的支流石油河流经此地,老军庙油矿的油井沿两岸分布,在原有油矿的基础上,孕育了一座1955年才成立的新兴石油城。

随着石油工业的发展,石油人在戈壁滩上建起了一座座住宅、宿舍、学校、医院、热电站、影剧院和文化宫,并向北开辟了新市区。

玉门油田建立之初,矿上的条件差,只有一些平房,也不热闹。每到周六,玉门街上就多了好多敞车,把职工都送到酒泉,两个多小时车程,沿途全是戈壁滩,只有牛马和骆驼,看不到行人和房子。一辆敞车能载十几个乘客,人在货箱上站着,后面的风大得很,穿少了不行,还得戴帽子,夏天戴单帽,冬天戴棉帽。

爷爷是第一批转业到玉门的石油兵,1956年,奶奶也搬来了玉门,住在17区一户二居室的小房间,那是戈壁滩上的一排平房,只住了几户家属,晚上连门也不敢出。跟别人同住了半年后,才分到自己的房子,到了新市区,离爷爷上班的地方近点了,工人和家属也多起来,算是有点人烟了。玉门的伙食很单调,顿顿馒头、包子,菜都很清淡,没什么吃的,那时还没闹饥荒,日子勉强过得去。到玉门的第二年,你的父亲便出生了。

你父亲小名油油,石油的“油”,出生在玉门油田大医院。出生的那天,有人拉了一些煤球堆在门上,奶奶肚子疼得很,又要将煤球一筐一筐地搬进屋内,越拉越痛,手扶着门框,坐在地上起不来。

爷爷下班回来,赶紧让单位派了一个车子,到了晚上七点钟,才将奶奶送到医院。翌日凌晨四点半孩子出生,奶奶就昏睡过去了。

到天快亮的时候,医生把奶奶扶到了休息室。你爷爷跑来了,才知道孩子已经生了。他忙问医生:“生了个啥嘛?”医生不给他讲,他又来问奶奶,奶奶说生了个姑娘,没跟他说生的是儿子。

第三天下午,爷爷找了个车来,接回玉门新市区的住处,下了车以后,奶奶还在外面走,爷爷就赶紧把娃娃抱回去,一看是个男娃,高兴得不得了。爷爷喜欢父亲得很,走哪都带着他,给他买关羽刀、小步枪、小青蛙和孙悟空面具。

1956年,兰新铁路玉门段通车,两年后全家沿铁路南下,爷爷先到的四川,参加川中石油大会战。

1958年3月,四川武胜县的龙女寺油井喜获喷油,被人民日报称作“第二个克拉玛依”,爷爷奉命挥师南下,日夜兼程地向川中进军,从此转战四川。

没过多久,奶奶抱着你襁褓中的父亲下四川,一只手里还提着包袱和暖壶。奶奶刚出发就听说铁路的哪个地方发生事故,走不到了,等了三天才又上了车,坐蒸汽火车到了宝鸡。

宝成铁路才刚通车不久,翻越秦岭山脉,打破了“蜀道之难,难于上青天”的说法。到宝鸡后,又听说前方的铁路沿线有塌方,于是在宝鸡住了两天,从宝鸡坐到绵阳,待了一个星期,各单位再派车过来接家属,拖儿带母,去往四川中部的武胜县。

“那时候家属多,说走就走了,到了四川看不惯,一天都在下雨,又热得不得了,心里就着急得很,热得娃娃也在哭,妈妈也在哭……”奶奶回忆道。

南方的夏天湿闷,奶奶的同乡都是甘肃人,热得受不了,又没有冲凉的习惯,后来发现当地人经常洗澡,才慢慢地学着适应了。饮食也不习惯,吃不惯食堂的饭菜,当地人用甑子蒸饭,米饭偏硬,要用开水来泡软,甘肃人喜欢吃面,当地又没有灰面。

“四川人说话也听不懂,甘肃人说的‘躁得很’。”奶奶在四川生活了大半辈子,到老也没有学会四川话,还是一口夹生的酒泉口音。

他们在武胜县的农女大队住了一年后,川中石油大会战受到了暂时的挫败,四川盆地油气勘探的重点开始从找油转向找气。那个时候你爷爷已经是石油井架安装队队长,一家人搬到石油会战指挥部所在地——板桥,住在河沟旁的草房子里,在门上搁了个泥巴灶煮饭, 在那里他们的第二个儿子出生。

(作者:丁海笑;编辑:吴筱慧)

海报设计:王璐瑶

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《谜样江河:一部厂矿子弟的回忆录|获奖作品节选》

京ICP备2025104030号-19

京ICP备2025104030号-19

还没有评论,来说两句吧...